SNS担当者の悩みを解決! 効果的なSNS運用方法!

近年、パソコンとスマートフォンの普及にともない、誰でもインターネットを気軽に利用できる様になりました。それにともない、昔からの新聞や雑誌などのアナログメディアから、インターネットのデジタルメディアへとマーケティング手法も変化しています。 今回はSNS運用の具体的なポイントをお伝えします。

SNSが何で必要なの?

まずは、主要なSNS媒体の特徴を見ていきましょう。

【Facebook】テキスト・写真・動画など表現手法が豊かで、ターゲティング精度の高い広告によるリーチに強みがあります。一方で、オーガニック運用ではリンク誘導を狙ったコンテンツが近年届きづらくなっています。

【Twitter】リアルタイム性が高く情報の拡散性に強みがあります。炎上の危険性もありますが、健全化に向けて荒らしやスパムツイートなど不適切な発言を繰り返すユーザーに対しては規制を強めています。

【Instagram】シェア機能がないため拡散性は弱いが、国内では若年層を中心に幅広い世代に情報収集ツールとして使われています。24時間限定公開のストーリーズ機能が登場し、通常投稿に上げづらいラフな写真も気軽に投稿できるようになりました。

【LINE】国内で最も利用者の多いメッセンジャーアプリ。2019年にLINE公式とLINE@が合併しました。

【YouTube】Google社が運営する動画共有プラットフォーム。企業の主な活用方法は動画コンテンツを投稿して集客するコンテンツマーケティングと、動画に挿入される広告の出稿があります。

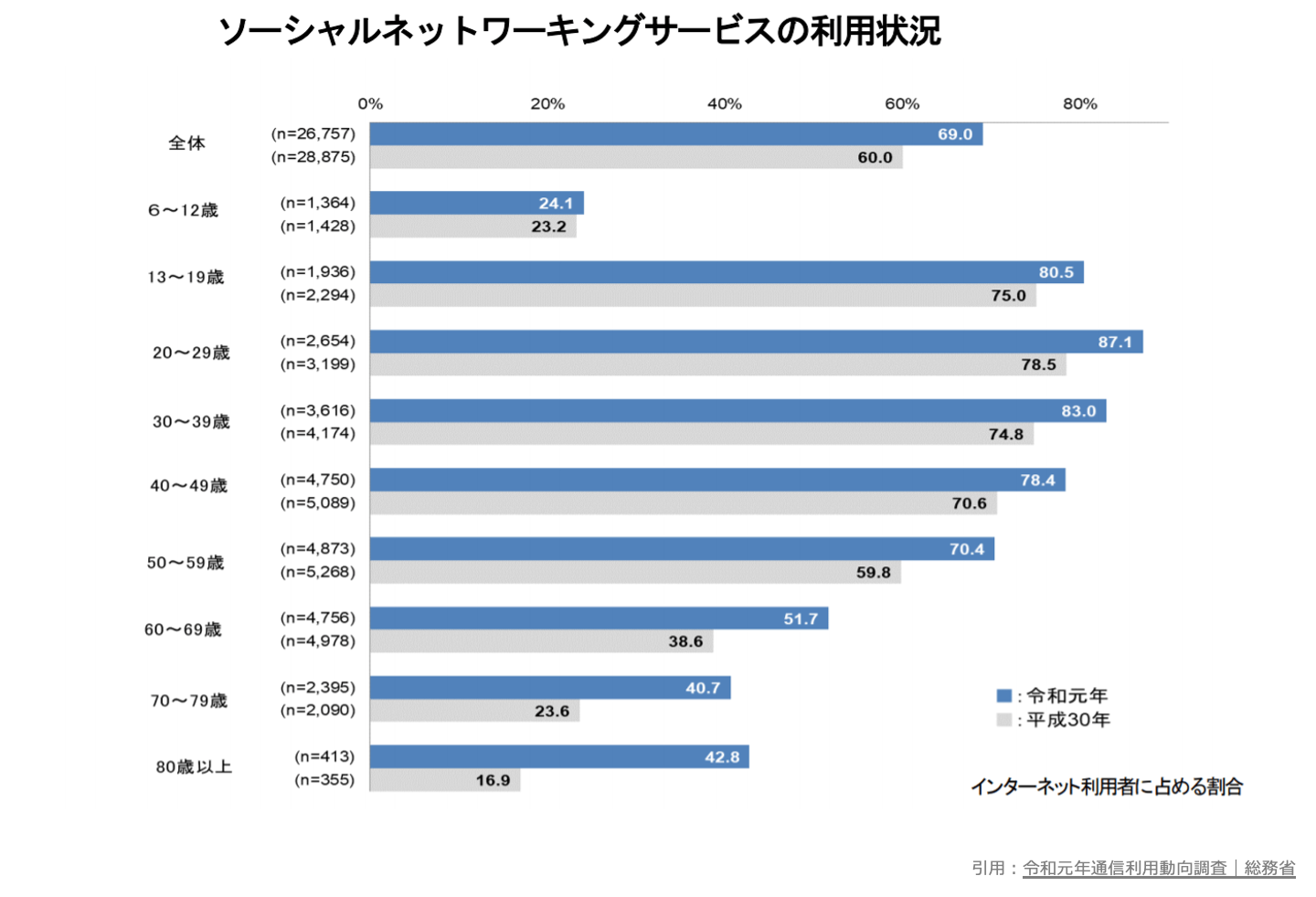

次にSNSの利用状況です。

年齢層が高い人たちはSNSをあまり使っていないイメージがありましたが、近年は年齢層が上がっていくとSNSの利用状況も増えているという傾向があります。

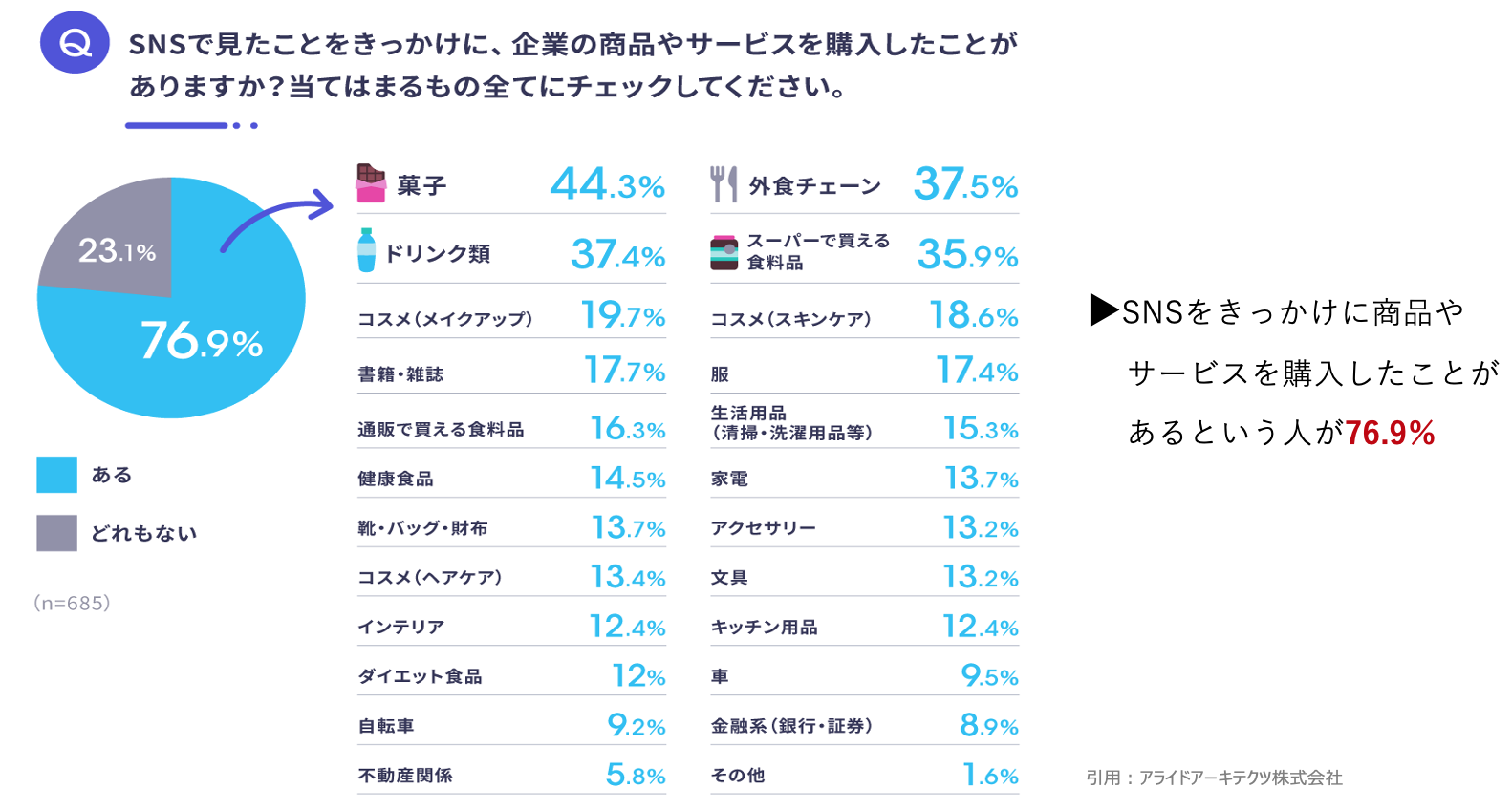

利用者の幅が増えるたことで、SNSきっかけに商品やサービスを購入したことがある人は80%弱となっており、SNSが購買のきっかけになる事が多くなっています。

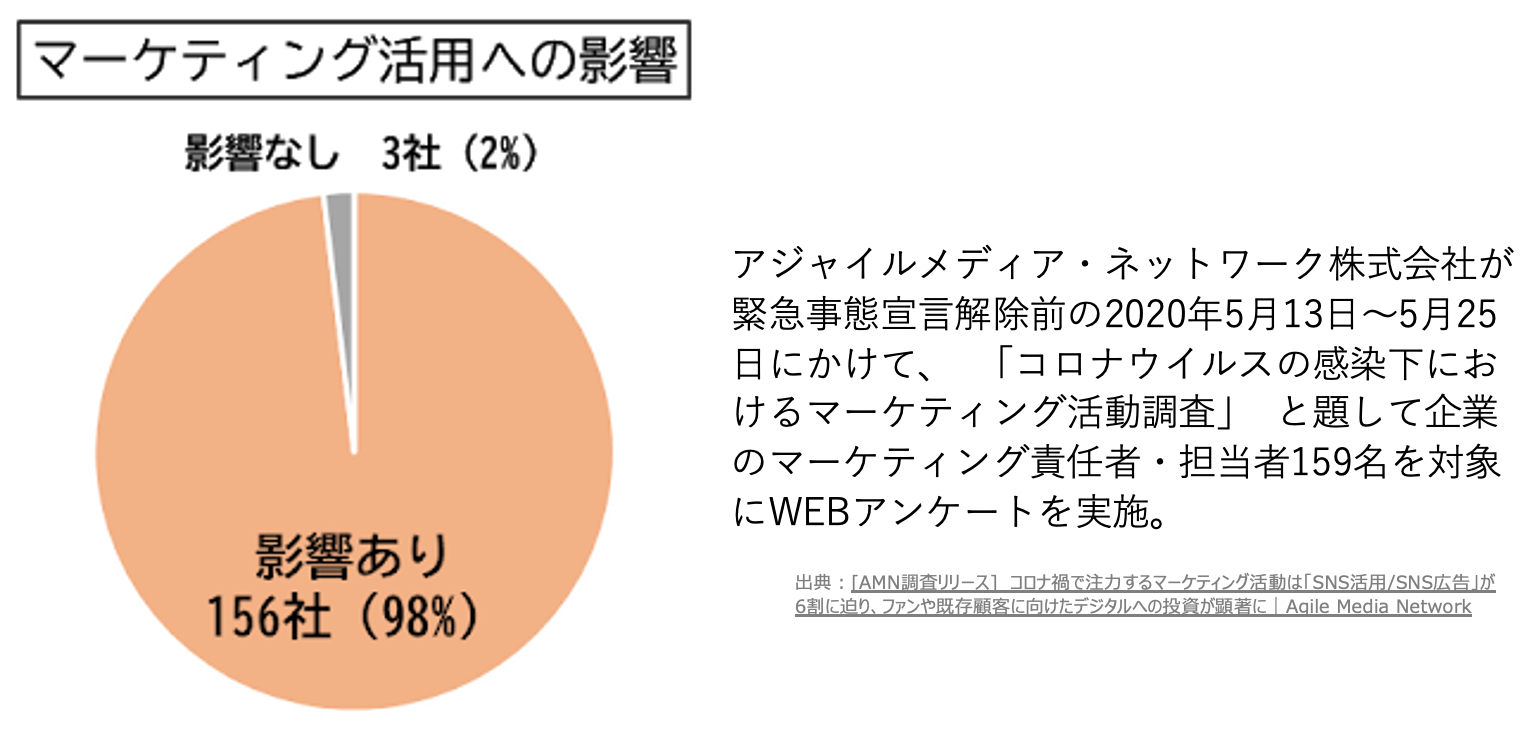

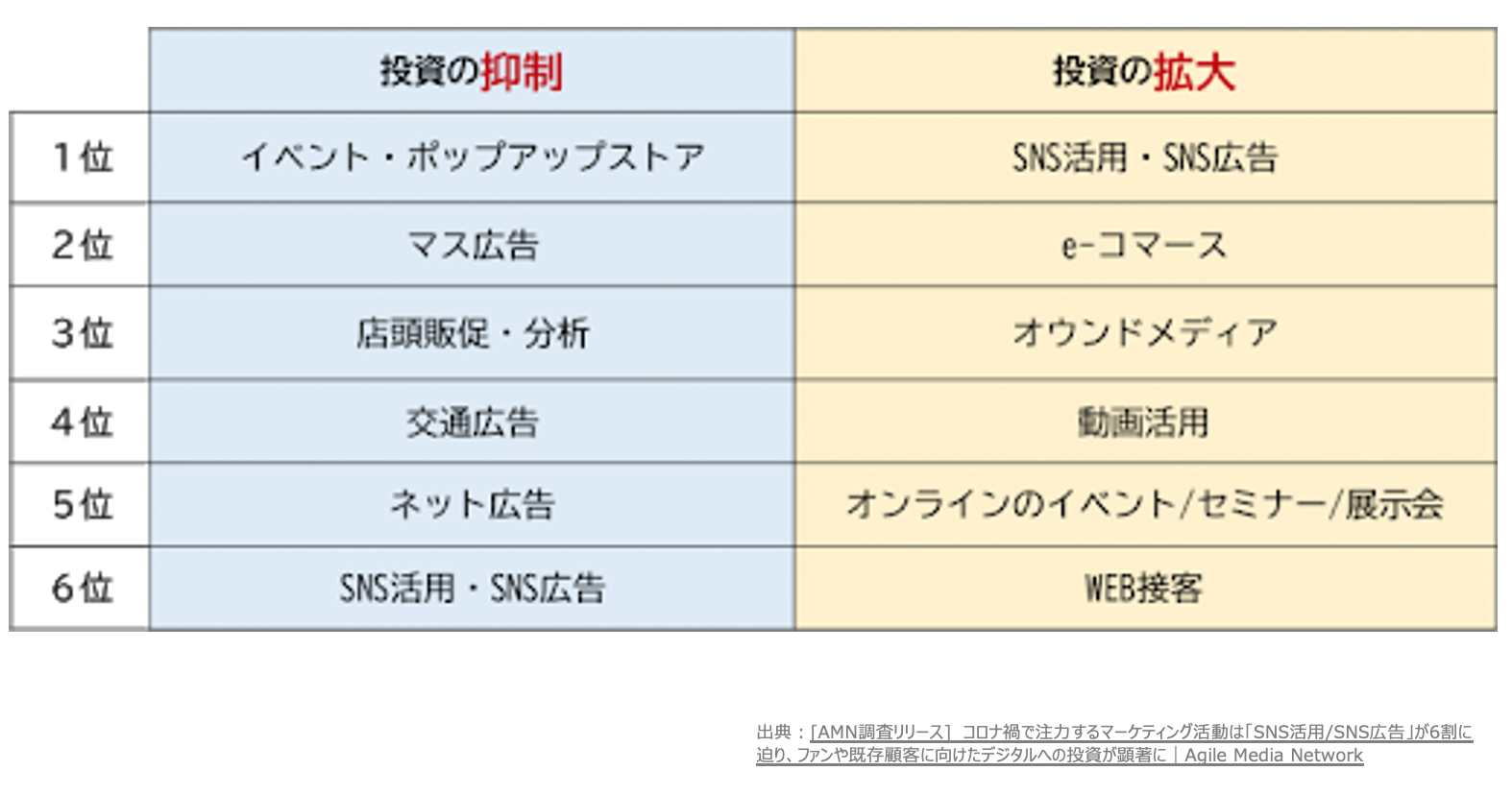

さらに、コロナ禍におけるマーケティングへの影響が出ており、今までできていた事ができなくなってきたときに、今後どういったところに投資をしていくのかを企業は考え始めています。

コロナ禍におけるマーケティング施策投資の抑制は、やはりリアルの開催が難しかったイベントやポップアップストアからマス広告、店頭販売などが続きます。

逆に拡大しているのは、SNS活用・広告が1位となり、続いてeコマース、オウンドメディア、動画活用となっています。

SNS活用は、『買ってもらうまで』と『買ってもらってから』の両方に強みがあるので、商品を知ってもらうきっかけになり、買ってもらってからは、ユーザーさんと直接コミュニケーションがとれるので商品・企業を好きになってもらえます(ファン化)。リアルでは会うのが難しい中、SNSでコミュニケーションを取り、ファンとの関係を深めてさらなるファンの拡大と売上を目指してS N S活用に投資をしているのではないでしょうか。

躍進していたデジタルメディアにコロナ禍がさらにそれを推し進めました。SNSは今後のマーケティングに必要不可欠な要素となっています。

SNS運営のポイントは?

それでは、具体的にSNSを運用していくポイントを見ていきましょう。 無料で最新情報を発信できるので、企業から消費者にアプローチする上で有益な手段となります。また、投稿から自社サイトへの導線作りが可能なので、ECサイトなどのURLを貼りページへの誘導ができ、新規顧客の獲得につながります。 先ほども説明しましたが、見込み客となるユーザーと直接コミュニケーションを取れるので、顧客のファン化につなげることができ、そのファンからシェア機能やレビューなどにより、口コミ拡散が狙え、さらに大きく注目されることもあります。

では、実際にSNSの公式アカウントの運用する場合に具体的に何を行えば良いのでしょうか。まずは、以下の4項目を決めてください。

■アカウントのターゲットと目的(KGI)選定

誰に向けて、SNS運用を行ってどうなって欲しいのかを考えましょう。

目的が決まったら、それを達成する為の進捗度合いを測るための指標(KPI)が必要です。

その指標として、フォロワーの数だけを追ってしまいがちですが、目的に合わせた数値をしっかり見ていかなければいけません。

目的に合わせた数字の指標は次を参考にしてみてください。

<目的>認知度向上 → <指標>ファン数、リーチ数、インプレッション数 など

<目的>ブランド好意度の向上 → <指標>いいね数、コメント数 など

<目的>自社サイトのアクセス数の向上 → <指標>URLクリック数、アプリダウンロード数 など

■アカウント戦略

どの媒体で、どのような内容ですすめるのか。

アカウント戦略は、スタッフコラム『地方のメーカーこそ活用すべき!SNSを活用したプロモーションについて』にも、どのS N Sを選んだら良いかが詳しく書いてありますのでこちらも参考にしてください。

■コンテンツの方針決定

皆さんはいつSNSを開いていますか?大半の方は、隙間時間、仕事終わった時間になんとなくSNSを開き、指先で次々にコンテンツをスクロールしていると思います。そこで重要なのは、いかにして「指を止めてもらえるかどうか!』です。

どういったコンテンツが指を止めてもらえるのか考えるとき、共感を軸に考えていくのがひとつポイントになると思います。(学びがあるもの、かわいいもの、驚きや意外性のあるものや裏技的なものがシェアされやすい)

目を引く画像や動画を積極的に活用しながら、読み進めた区なるキャッチコピーをつけましょう。難しい言い回しや専門用語を使わないように気をつけてください。

指を止めてもらえるかどうかとリアクションをしたいと思ってもらえるかの2点を意識して制作してください。

■運用体制やオペレーションを決める

ガイドラインの制作・編集会議の実施・投稿コンテンツ制作・コンテンツの投稿など、社内の中で誰が何を行うのか担当をきちんと決めるとスムーズに運用が行えます。

もし、S N S運用担当になってはいるが、手が回らず片手間仕事になっている。成果が出ていないので施策を改善したい。などのお悩みがありましたら、S NS運用代行サービスを考えてみてはいかがでしょうか。

日庄では、S N Sの企画・制作・投稿・効果測定まで、御社の企業アカウント運用の代行をさせていただきます。

御社のお悩み解決のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

「人手不足で営業まで手が回らない」

「商談会など出展コストを削減したい」

というお悩みのあるお客様へ、

登録を行うだけで新たな販路開拓が出来るマッチングサービス『バイヤーズキッチン』。

会員になると商談会イベントや会員限定の販路のご案内など多様なサポートが受けられます!

▼会員登録はこちらから▼