農家、そして研究者としてアクアポニックスというニッチな世界に一から挑む。

メーカーインタビュー

エコファーム飯島 飯島 朗様

あまり市場に流通していない貴重な国産唐辛子を使った調味料5種類が入ったギフトセット「FIVE☆RED FLAVOR’S」。

製造しているエコファーム飯島さんはアクアポニックスという、これまた珍しい方法で野菜の栽培をされています。

脱サラして新しい農業の形に出会い食品の世界に足を踏み入れた、代表の飯島朗さんにお話を伺いました。

■とにかく自然が大好きな子供だった

―まずは、エコファーム飯島さんについて教えてください。

筑波山の麓に位置していて、南東の方向には冬の晴れた日には東京スカイツリーや富士山が、北西の方向に雪をかぶった日光連山もよく見えます。

冬にはつくばおろしという冷たい風が吹く時があり寒い日もありますが、1年を通せば温暖な地にありますね。

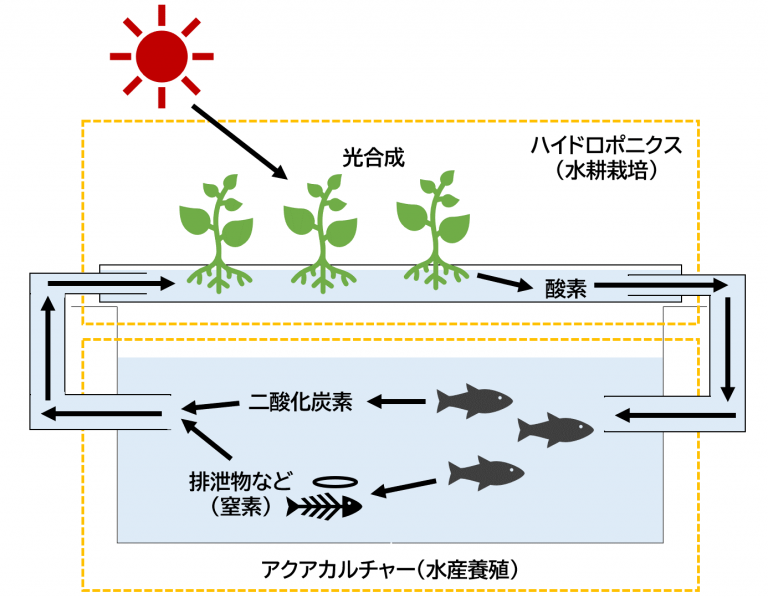

そこで“アクアポニックス“という循環農法で唐辛子を育てています。

(※アクアポニックス=アクアカルチャー(水産養殖)とハイドロポ二クス(水耕栽培)を合わせた造語)

植物と一緒に魚を飼育しているので、無農薬でしか野菜が育てられません。

国産の材料と、無農薬・防腐剤を入れない食材を手作りで作ることにこだわって製品を開発しています。

―飯島さんのバックグラウンドについて教えてください。

旧筑波町に産まれ育って県内の公立高校を出て、東京農大っていうのがあったので、農業をやんのかなと思って受けたら受かったんですよね。 そこで遺伝育種の研究をしてました。

あの、ラットとか…ちょっと可哀想なんだけど、お腹裂いたりしてました。あとはオシロイバナの交配もやってました。 オシロイバナも赤とピンクを掛け合わせると赤とピンクの交配種ができるんだけど、突然変異が真っ白いのができる。それが面白くて、突然変異っていう言葉が凄く大好きで。笑

―本当は研究よりも農作業をされたかった?

そう、僕は農作業とか畑作業とか、あと家畜の世話とか色々やってみたいなあと思って。 自然が大好きなんです、晴れた日にはもう外に出たくてしょうがないっていう。笑

そんな感じの人間なので、自然があればもう生きていけるというか、緑の無い世界にいったら絶対に生きていけないなと思っています。

―ずっと大学以降のお話しか伺っていなかったのであまり飯島さんに農業のイメージがなかったのですが、ご実家が代々農家さんなんですね。

親父が学校の先生をやってたので、兼業農家みたいな感じで。 養蚕の手伝いをしていたこともあって、山とかそんなのが大好きになりましてね。

その当時は水道なんて便利なものはあんまりなくて、地下水を掘り下げて使っていたり、山水を筑波山に登って汲みに行ったり、そういった手伝いをしていました。

とてもそれが楽しくて。

小学生の頃、綺麗な魚が家の近くの沢まで登ってきていたので釣りをしたり、それで生き物や自然との関わりっていうのが僕に備わってきていて。

高校生になっても学校の教室で勉強しているのがそんなに好きじゃなくて、たまに先生に見つからないように野外でお弁当を食べてみたり。笑

筑波山という自然の中と僕とは切り離せないものがあったんですね。

人生の転機、必死に悩んだ末にアクアポニックスへ辿り着く

―それでそのままご実家がある筑波で起業されたんですね。

親父が亡くなって、で次の年にお袋がクモ膜下出血で死の淵に立たされまして。

僕が家で面倒を見ていきながら何ができるのかなー、って周りを見てたら、休耕地が沢山あるのに気がついて、その休耕地で何かできれば面白いかなって考えていました。

その頃に10歳上の大学の先輩のところに行って、農業で何か地域に還元できるものはないかなっていうことを話しまして。 「お前チョウザメって知ってるか?」と聞かれたんですが即答できませんでした。

なんていう魚なのかな?という感じで。 でもなにか一歩自分も変えてみたいなと思いながら、その人も入れて4人で市の認可のもとで「つくばチョウザメプロジェクト」っていうグループを作りました。

―つくば市にチョウザメがいたんですか?

万博の時に日本で初めて卵の孵化に成功した企業があるんですよ。 つくば市の特産品みたいなのが無いから、チョウザメを特産品にしようって話になりまして。

それで、自分の一大勝負、第二の人生ここで進もうって思ったんですね。 一歩進んでみようって。

話は変わりますが、僕の飼ってるチョウザメがベステル種っていう種類なんですね。 ベステル種っていう種類はコチョウザメと白チョウザメの交配種なんです。

遺伝育種でやってたその掛け合わせっていうのがここで出てきて、こんなとこで大学で学んでたことがでてきたのか、と自分でもびっくりしました。

ところが、チョウザメを放流した翌年東日本大震災にみまわれ、地下水の流れが変わって水の出が悪くなってしまいまして。 こんなことでは魚の養殖はできないと思いました。

地元の人や知り合いに資金の協力をしてもらっていたので、これは大変だと。

―皆さんのお金をもらっているわけで、確かに大変ですね。

この時に一緒に事業をスタートした3人とは解散式をして、僕んとこにビニールハウスと2連の生簀を残していってくれたんです。

その頃やっと水耕栽培って言葉が流行りだして、やってみたいなって思ってたんで、あ!これチャンスだ!って。 実は震災前にも排水の利用について悩んでいて。 チョウザメの飼育をしてると月に4回くらい水換えしなくちゃなんなかったんですよ。

ふと考えてみると、この排水こんなに流してもったいないなって。 流してる排水のとこだけ草が凄く長くなってきて、栄養分がある水になってるんじゃないか?再利用できるんじゃないかって気がついたんです。

震災の後、排水を活かすのと地下水が出ないのをどうやって結びつけるか、ほとんど寝ないで考えたんですよ。

で、丁度3ヶ月目くらいだったかな? ハワイ大学で、バジルとテラピアの組み合わせで、アクアポニックスでバジルの大量生産に成功した事例を見つけたんですね。

それで、これだ!と思って。 循環させて排水を活かすことができれば捨てるものがなにも無くて、自然サイクルの中で全てが回せるっていう。

それでアクアポニックスの世界に突入してくわけなんです。

普通の農家からアクアポニックス研究の道へ

―アクアポニックスはお一人で進めていたんですか?

始めは一人でやってたんだけど、たまたまつくば市内に魚の研究をしている人がいて、「飯島さん、ちょっと一緒にやりましょう」ということになりまして。

それから魚を飼うにはどういう状態がいいのかっていう、水の研究が始まったんですよ。 勘で今までやってたんですけど、しっかりとした治験が必要だなと思いまして。

窒素から酸素から、窒素から亜硝酸から硝酸っていう、そういうのを沢山調べてみました。 地下水・水道水・養魚水それぞれで三つ葉の生育度合いを比較したりもしました。

―環境化学的な方に進まれたんですね。

俺は研究者でもなんでもない普通の農家だったんですけど、水産学会に発表に行った時はアクアポニックスが珍しかったんでしょうね。こんなに視聴者がいるのかって思って。

水産学会に行くようになって、水質検査も、pHがいくつかとか色々研究したんです。 2年ぐらい続けたかな?やっぱり水が魚飼うのには重要だなっていうことがわかってきたんですね。

最初はチョウザメだけの時の水質検査を1年間やって、アクアポニックスにしてからの水の性質っていうのもまた研究しました。

そうすると、今度は筑波山の麓のこの地で一体どんな植物がアクアポニックスに合っているのかなっていう問題がでてきまして。

やっているうちに、ひげ根植物がすごく水を綺麗にしてくれることに気がつきました。

冬場はクレソン、夏場は空芯菜がすごく水を綺麗にしてくれたし、沢山採れるので出荷もできるんです。ただ、高圧洗浄が必要なのですごく面倒くさいんです。

で、やってるうちに、もっと付加価値のある野菜の方がいいんじゃないかなっていう結論に達したんですね。

高付加価値の国産唐辛子を使って、地元の歴史も守る

―唐辛子類に辿り着くまでに何種類くらい試したんですか?

20種類やりました。 最後にししとうを育ててみたら、1本で1250個くらいなったんですよ。 他の野菜は採れても面倒くさいのもあるし、出荷に向いてないようなものもあって。 じゃあ唐辛子やってみるかって、鷹の爪の苗を買ってきて、やってみてたんです。

そしたら畑でできる唐辛子と全然違くて。 つやがあってすべすべしてるんです、水耕栽培でできる唐辛子って。 肌美人といいますか、綺麗なんですよね。

そんなある日、車椅子のおじいさんが来て、「私が関係していた江戸野菜のひとつなんだけど、この種を使って水耕栽培で唐辛子を育ててみないか」って10粒くらい種をくれて。 植えてみたら全部発芽しまして、結構良い唐辛子がなるんですよね。 それで唐辛子を主体にやっていこうかなって決めたんです。

いただいた種は、元々新宿御苑で育てられていた内藤唐辛子の兄弟にあたるものでした。 その後で内藤唐辛子の管理をしている方に会いに行って、筑波八房唐辛子と名前をつけてもらって。

今日本で使用されている唐辛子の97%は中国産で、国産は3%しかないそうで、その3%を新宿の内藤唐辛子と栃木県太田原の唐辛子、筑波八房唐辛子で支えているんです。

―ちなみに、八房唐辛子は普通の唐辛子よりも辛いんですか?

辛いです。 カプサイシンの辛さが2.8ありますね。これはハバネロだと5とか6とか。普通の唐辛子だとこれよりもっと下で、0.いくつとか。

七味唐辛子を作るに至った経緯を教えてください。

七味唐辛子は元々僕らの地域、茨城県のちょうど筑波山から日光の近く小山辺りまでは、「なないろ唐辛子」と呼んでるんですよ。

なんで七色っていうようになったかと言うと、江戸幕府から見て常陸国の筑波山は鬼門の方向にあったんですが、徳川家康はそれを嫌って、奈良から光誉上人というお坊さんでありながら漢方医である人を筑波に呼んだんです。

その光誉上人が水戸の方から見た筑波山、結城の方から見た筑波山、神栖の方から見た筑波山っていう感じで7つの方向から筑波山を見ると、それぞれに色が変わったそうです。

それで筑波山の麓では、七味ではなくてなないろ唐辛子って言うようになったみたいなんです。

―じゃあその歴史を知って、七味唐辛子を作ろうと?

もう今の時代高齢化で七味唐辛子を作る人もなかなかいなくなってきちゃったので、ここで奮闘してやろうかなと思って。

筑波には元々“福来(ふくれ)みかん”という、とても香りがよくて縁起の良い名前の、直径3センチくらいのみかんがあるので、組合せて特色のあるものを作ろうと思いました。

ただ、福来みかんを栽培している地域が筑波山の中腹しかないんですよ。 なので農家もなかなかなくて、探すのも容易じゃなかったですね。

無農薬でやってくれる農家を探しまして、収穫は僕がやるからって安く契約栽培をしてもらって。

―七味唐辛子の味付けのこだわりはですか?

やはり福来みかんの皮。 陳皮として沢山入れています、唐辛子の3倍入れてます。

辛いだけでもちょっと特徴ないかなと思いまして、柑橘系の辛味のある唐辛子っていうことで売り出していこうかなと。 販売促進のためにギフトボックスにおみくじもつけて、調理方法とか今日の運勢が書いてあります。

―調理方法といえば、面白いアレンジや実際にお客さんがやっているアレンジなどはありますか?

七味唐辛子だと皆さんマヨネーズディップで使っていますね、あとパスタにしたって人も。 塩七味の方はそのままご飯にかけたり、海苔巻きおにぎりにつけると美味しいって、女性が結構好んで食べるんだよね。

FIVE☆RED FLAVOR’Sだと、今は5本の中で一味ニンニクが好評なんですよ。 カレーに入れたり、他には焼き肉。何もつけないで焼いて振って、唐辛子の辛さとニンニクの風味を楽しむ。 やっぱり国産の唐辛子なんで風味があるんですよね。

よくNBのものと比べられるんですが、高いけどそれだけの価値はあるんだよってみんなに言ってます。笑

ベジタブルはかぼちゃのパウダーとオニオンパウダーが入ってるので、七味と混ぜ合わせて和風ペペロンチーノとか。海の幸はやっぱり夏の冷奴にかけると美味しいですね。ゆず胡椒はお鍋で、カレースパイスは唐揚げにかけたりカレーに入れたり。

5種類の中の2種類を組合せて自分なりの唐辛子を作って、工夫して遊んでる人もいます。

今チャレンジしているのは、ベジタブルと海の幸を組合せたドレッシング。 ドレッシングのメーカーとコラボして作っています。

―ドレッシング以外に作りたい商品はありますか?

唐辛子練り込んだ焼きそばかな。

あとは、福来みかんの果肉は今まで畑の肥料にしていたんですが、もったいないので果肉をピューレ状にしてジャムにしてみたら美味しいんですね、すごく。

ジュースにして飲むとトロピカルな感じのジュースができて、これまた美味しい。

七味や一味を使ったケーキとかチョコレートとか、お菓子類もやってみたいですね。

▼いろいろなものにかけて食を楽しんでほしい。うどんやそばからエスニック料理まで家庭で楽しめる料理を作って欲しい。それぞれの感覚でたべて欲しい。

FIVE☆RED FLAVOR'S

☆の色を1~5まで辛さによって分類している。☆が5に行くほど辛い。中に入っている瓶にはそれぞれの瓶に使用している野菜がデザインされている可愛らしいと女性に人気。味はそれぞれに特徴があり高得点を獲得しています。品質は地元の素材を中心に日本制の素材でできている。

アクアポニクスという循環システムを使用して作られた唐辛子と、国産食材にこだわって手作りされた調味料セットです。種類が豊富なので使い道も豊富で、たとえば「海の幸」はうどんのつゆ、「一味ニンニク」はカレーにかけても使えます!

アクアポニックスを子供たちの興味が広がるきっかけに

―エコファーム飯島の他にNPO法人の“アクアポニックスを広める研究会”を立ち上げて活動されていますが、そちらについてもお伺いしたいです。

僕が理事長で立ち上げました。 色んな所でアクアポニックスを紹介したり、高校なんかでも呼ばれたりして、たまーに行って講義しています。

「学校の勉強っていうのは役に立たないようでもこういう所では役に立ってんだよ」っていうのをみんなに、子どもたちに感じてもらいたいってのが僕の理念なんですよね。

実際に千葉の中学1年生の女の子が見に来て、夏休みの宿題にアクアポニックスを作ってみたそうで。自分で作った状態から40何日目までの地下水と水道水と比べたりして。 聞いた時は嬉しかったですね。

あともう一人、これも千葉の中学校2年生だったんですが、説明した中で水を石に流し続けると微生物が付着するってところに関心を持ったみたいで。 微生物の世界が好きになったらしくて、高校2年生の夏に全国大会で優勝したらしいです。

―アクアポニックスが広まってどんな世の中になってほしいですか?

まずこの衰退した農業を復活させてほしいっていう願いがあります。

休耕地もそうなんですけど、全国的に衰退してる農業、大規模農業しか残れないっていう実態があるので、小さい農家でも食べていけるようなそんな世の中になってほしいと思ってまして。

日本ではまだ循環農法って言葉全然使われていなくて。 今使われてるのがカナダ、アメリカ、南米オーストラリア、あとヨーロッパの一部くらい、盛んに言われているのがオーストラリアなんで、ここも行ってみたいなって。

―夢が広がりますね。

夢が広がってて、夢ばっかりできてる男になっちゃって、困っちゃったな。笑

これからの課題

―日本で循環農法を広めるための課題や対策はありますか?

まだまだ小さな施設で生産性は高くない。

アクアポニックスの中でできた唐辛子だけを売っていてもそんなにお金にならないと思うので、僕の場合は県の6次産業化の補助金に応募して、加工品を作って販売してカバーする方に繋げました。

―その他にアクアポニックスを広めるための方法として、小型化なんかはもう実験されていますか?

家でもできる小型のものをと思って、金魚でもできるような観賞用のものも作ったんです。 金魚でもトマト育つんですよ。

いろんな形のアクアポニックスがあって、例えば水槽から田んぼに水を落として、そこで植物を育てるのもアクアポニックスだと言えます。

いろんな可能性が秘められてる循環農法だと僕は思っていて。 アクアポニックスは震災で水が出なくなって、そこで巡り合わせてもらったものだから、僕の人生にとって1番大切なものです。

アクアポニックスがあってこの食の世界にも飛び込んでいけたんで、感謝しなくちゃならない、この小さな地球に。

自分でつけたんですけど、6次産業+エコで7次産業って言ってます。

―最後に、どんな方に商品を手にとってほしいですか?

農薬・防腐剤・添加物不使用なので、特に健康にこだわる方に手に取ってもらって、商品をきっかけにして色々な人にアクアポニックスを知ってもらいたいですね。

―貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

【事務局からのコメント】

まだまだ日本では身近ではない循環農法にいち早く着手された飯島さん。お話を伺う中で、 唐辛子の生産だけでなく、自然環境のため、農業のためとご自身の興味・関心を突き進めて事業を展開していく姿勢を感じることができました。飯島さんのバイタリティ、見習いたいです!アクアポニックスの小型化や、規模を拡大した大型のものも実現可能とのことなので、今後の広がりがとても楽しみです。

商品リンクから飯島さんへ直接問い合わせ・商談申込みが可能ですので、バイヤーの皆様は是非チェックしてみてください。(スタッフ:鮎川)

「人手不足で営業まで手が回らない」

「商談会など出展コストを削減したい」

というお悩みのあるお客様へ、

登録を行うだけで新たな販路開拓が出来るマッチングサービス『バイヤーズキッチン』。

会員になると商談会イベントや会員限定の販路のご案内など多様なサポートが受けられます!

▼会員登録はこちらから▼